「ここ最近のコラムは、ちょっと宗教的に感じるのですが、営業やマーケティングには、どのように活かせば良いのでしょうか?」

なるほどです。

9/30に公開した『第668話「なぜ日本人は逆算できないのか」〜日本神話に刻まれた民族のDNA〜』あたりから、神話や歴史観を取り上げたテーマが続いています。

一見すると宗教的・精神的な話のように感じられるかもしれませんが、狙いはそこではありません。

本コラムで掘り下げていきたいのは、営業やマーケティングの根っこにある「人間理解」や「組織理解」による目的思考の再構築です。

現代のビジネスでは、SNSマーケティングや動画マーケティングといった“手段”が注目されがちです。

手段を最適化した方が、わかりやすく、結果も出やすい。

したがって、ある事業を成功させたい!と思ったとき、手っ取り早く「手段を最適化」したくなるのは、痛いほど分かります。

しかしながら、効果的な広告手法や表現法を学んでも、それは「価値を伝えるための手段」に過ぎず、その前段階にある「価値とは何か?」が明確になっていなければ、本質的な成長力を手に入れることはできないことも理解する必要があります。

かつて日系大手コンサルティング会社の創業者は、現場に足を運び、クライアント企業の強みを見抜き、それを徹底的に磨き上げることで、多くの企業を長期安定成長へと導きました。

しかし創業者の死後、その精神は継承されず、「成功企業の型を表面的に真似させるだけの存在」へと変貌してしまいました。

とても残念です。創業者も悲しんでいるように思います。

安易な「手段の最適化」をコピペするような「指導内容(?)」は、クライアント企業にカンフル剤を打ち続けるようなもので、企業体力の消耗だけでなく、思考力をも奪ってしまいます。

そんなことを繰り返していけば、どうなるか?

火を見るよりも明らかです。

未来の顧客を創造する力を失った組織は、やがて「目の前の数字を追うだけの組織」へと変質していきます。

そして、浮き足だった行動が繰り返されることで、次のような症状が表れます。

・一見、売上は上がっているように見えても、利益は確保できない

・キャンペーンが終わると、途端に売上が止まってしまう

・新商品を出しても、「なぜ売れているのか・なぜ売れないのか」を誰も説明できない

このような状態が続くと、企業は極めて不安定な経営体質に陥ってしまいます。

いわゆる“対症療法型の経営”を繰り返すことは、たとえるなら「シャブ漬け」と同じです。

その場しのぎの快感を求めるあまり、組織の本来の成長力や生命力を削ってしまう…。

これでは本末転倒です。

・思うように売上が伸びない。

・新規事業が立ち上がらない。

・今は良いが、将来的に市場がシュリンクしたときに、次の打ち手が見つかっていない。

などの課題が生じたときに、安易に「手段の最適化」だけで解決しようとする姿勢は、将来の成長力をむしばむ危険性があるー。

このことを、組織全体で共有する必要があるのではないでしょうか。

「顧客がどこに向かおうとしているのか」

「社会は何を求めているのか」

「自社は何を提供し、何者として存在すべきなのか」

という根源的な問いから逃げ続けている限り、企業は永遠に“自転車操業”から抜け出せません。

だからこそ今こそ、「手段の最適化」から一歩距離を置き、「価値の定義」と「存在意義の明確化」という、本来の経営・マーケティングの原点である【目的思考】に立ち返る必要があるのです。

確かに、このような本質的な問いを立てることは、脳がウニになるほど大変な作業です。

スピード社会の今、タイパやコスパを優先したくなるのもわかります。

それでも、安易な道へ足を運ぼうとする心を律する必要があるのです。

先日、自然農法の体験に参加した際に、「早く育つ作物は長持ちしない」と教えられました。

興味が湧いて自宅でその理由について調べてみると…

トマトやきゅうりのように生育が早い作物は、細胞分裂と伸長がスピーディーに進むため、細胞壁が未発達で柔らかく、ペクチンを多く含む「水分保持型」の構造をしていることがわかりました。

細胞壁が薄いため、水分が蒸発しやすく、しおれやすい上に、微生物による腐敗も進みやすい。

まさに「早く育つ=早く傷む」というメカニズムが働いているようです。

一方で、玉ねぎのように生育期間が長い作物は、その間にデンプンや糖、繊維質を多く蓄積し、組織が厚く密になるそうです。

細胞壁も発達して水分の蒸散が少なくなるため、収穫後も代謝がゆっくり進み、結果として賞味期限(鮮度保持期間)が長くなるとのこと…。

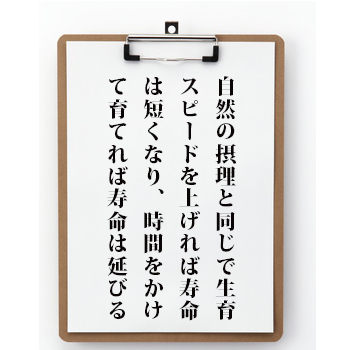

要するに、生育スピードを上げれば「寿命」は短くなり、時間をかけて育てれば「寿命」が延びるというシンプルで深い関係があるわけです。

この法則は、ビジネスにもそのまま当てはまります。

手段ばかりに囚われ、短期間で成果を求めようとする「スピード偏重の思考」は、短命な結果に終わりやすい。

一方で、顧客価値という目的を明確に見据え、最適な手段を選びながら時間をかけて築く思考は、長く持続する成果へとつながります。

自然の摂理に学ぶと、急ぐことよりも「じっくりと育てること」の大切さに気づかされるのです。

つまり、行き詰まりを突破し、業績を上げ続けるためには、「手段を探す前に、価値の源泉を問い直す」こと。

この視点を持つかどうかが、企業の寿命と未来を決定づけることになるのです。

特に環境変化の激しい現代においては、最も大切な「社員全員が立ち返るべき判断基準」となります。

私たちは、手段競争のレースから降り、「価値の軸で市場を再定義する企業」を増やしたいと本気で考えています。

御社も、「価値の再定義を起点とする営業計画」を共に学ぶ同志として、この問いに正面から向き合ってみませんか?