「AmazonやYouTubeなどのレコメンデーション(オススメの提示)が、さらにAIによって強化されると、消費者の嗜好はより多様化するので、企業の多様性も促進されると思いますか?」

先日、とあるプロジェクトに参画している方と会食した際、先週号のコラム(AI時代に激変する「意思決定プロセス」の正体とは)の話題で話が盛り上がりました。

議論が深まり、有力な仮説が浮かび上がったので、皆様に共有したいと思います。

結論から先に申し上げると、「消費者の嗜好の多様化は今後もますます広がるために、企業…つまり製品やサービスの多様化も進展する」ことが想定できます。

しかし、この仮説は、消費財(BtoC)に限ってのことになるでしょう。

生産財(BtoB)は、逆です。

強者優位の世界が鮮明になり、弱者淘汰の時代がやってくる可能性が大であると考える方が合理的です。

ただし、ここでいう「強者」とは、現在の市場のリーダー企業が無条件にその地位を維持できるという意味ではありません。

AIがより社会に浸透していく過程で、AI技術を経営や事業にうまく順応させた企業と、そうでない企業との間で激しい入れ替え、つまり市場の勢力図の再編が起きることは、容易に想像できる状況にあります。

その推測の根拠を掘り下げてみたいと思います。

まず消費財(BtoC)の分野を考察してみましょう。

インターネットが社会に浸透する前、つまり「テレビやラジオ」などのマスメディアが私たちの生活の一部に入り込んでいた時代は、資本力をもった企業が消費者に情報を発信することで購買意欲を刺激していました。

その結果、消費者の嗜好は「最大公約数」的なものに集約され、企業が提供する製品やサービスも、大量生産・大量消費に適した均質なものになりがちでした。

ところが、YouTubeやNetflix、Amazonプライムなどのメディアが個人に最適化されたコンテンツを配信するデジタルプラットフォームとして台頭したことで、状況は一変しました。

ニッチな製品やサービスが、AIの最適化されたレコメンドを通じて、その情報に価値を感じる特定の市場層に的確に届けられるようになったわけです。

AIの進化、そしてAIエージェントによる「生活や仕事の自動化」が進めば、今後ますます「部分社会」は強化されていくのは、間違いない事実だと認識すべきなのではないでしょうか。

BtoC事業に携わる人々は、技術の移り変わりだけでなく、それに伴って変化する社会心理を的確に捉える必要があります。

さらに、これらの変化に対応するための「AI順応思考」を持つことで、多様化する社会に適応できるだけでなく、その多様化そのものを創り出す役割も担えるようになるでしょう。

次に、生産財(BtoB)の分野を考察してみたいと思います。

消費財と生産財の最も大きな購買心理の違いは、経済合理性の優先順位が高いことです。

日本アイ・オー・シーでは、産業財の買い手は、「事業運営における痛点」とその痛点を解消した「経済的利益」に、顧客ベネフィットの本質があると考えています。

この買い手にとっての経済的利益という世界観に、多様性は存在しません。

痛点を解決するプロセスにおいては、多様性は存在しても、目的は同一です。

つまり、産業財の価値とは、本質的に「痛点の解消度」と「経済的利益の最大化度合い」でのみ評価されるということです。

買い手の属性やバックグラウンドに多様性があったとしても、彼らが最終的に求める価値基準は驚くほど共通しています。

だからこそ、私たちはまず「痛点の特定」と「利益構造の可視化」を徹底的に行います。

どの工程でムダが発生し、どの作業が属人的で、どのトラブルが利益を侵食しているのか。

こうした“痛点の発見”から顧客にとっての真の価値基準が浮かび上がってくるのです。

そして、この価値基準に基づいて製品コンセプトを磨き込むことで、

「誰にとっても同じ目的(=痛点解消)」に応える、普遍的な価値提案が可能になります。

この普遍性こそが、産業財マーケティングにおける競争優位を生み出す源泉であり、営業現場では“腹落ちする提案ストーリー”として強烈な説得力を発揮します。

こうしたロジックを改めて俯瞰すると、BtoB分野においては、BtoCのような価値の多様性が生まれないことがわかります。

なぜならば、価値基準が同質化されるということは、プレイヤー(売り手)の多様性は生まれず、弱者衰退、強者優位の世界が成り立つことが論理的に導かれるからです。

この構造はAIの普及によって加速します。

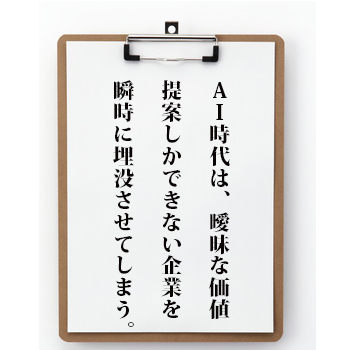

なぜなら、AIは“性能差”や“経済的効果”を徹底的に可視化し、比較し、判断する能力を持つため、曖昧な価値提案は瞬時に埋没してしまうからです。

これを前提条件とし、「AI順応思考」で世界を眺めてみると、強者として生き残るための条件が自ずと浮かび上がってきます。

✔︎ 顧客文脈(痛点・業務構造・失敗構造)を、高解像度で掌握する力

✔︎ 痛点を“最も効率的に”解決できる技術開発・製品開発力

✔︎ ソリューションの因果構造を、AIが理解可能なレベルまで分解・言語化する能力

そして何より重要なのは、これらの言語化された情報をLLM(AIの基盤となる大規模言語モデル)に学習させる体制を整えることなのです。

これを実現できる企業こそ、AI時代における強者として優位的な地位を確立していくのは間違いありません。

したがって「顧客の文脈」と「自社のソリューション」をLLMに移植できる企業こそが、勝者となるのです。

逆に、この取り組みを怠る企業は、現代で言えば「ホームページさえ持たない企業」と同じか、あるいはそれ以下の存在へと転落しかねません。

AIが社会の隅々にまで浸透していくこの時代…

御社は、次の競争環境に向けた準備ができていますでしょうか?