「企業間の交流が禁止されている?キレイな異物を混入させることが、イノベーションの火種になるのにね…」

先週末、20代前半に勤めていたマーケティングコンサルティング会社のボスから「新年会をやろう」と誘われ、新橋で会食をしてきました。

味の素で社長候補と言われていたものの退職し、国際マーケッターとして活躍されている方。

国内トップの衛生用品メーカーで、マーケティングを統括する役員の方。

国内トップの調味料・サラダ分野のリーディングカンパニーで、商品開発を率いるリーダーの方。

業界も立場もバラバラですが…お酒が進むにつれて、会話のテーマは自然と一つに収束していきました。

国際マーケッターの方が、「ある企業では、前職との兼ね合いもあり、企業間の交流が禁止されている」と語ったことをきっかけに、冒頭の「イノベーションの火種」についての議論が、一気に活性化していったのです。

そもそも、イノベーションとは、ゼロから新しい発明をすることではありません。

シュンペーターが指摘した通り、イノベーションの本質は、既存の資源・技術・知識を、新しく組み合わせることによって創造されます。

大袈裟にイノベーションと言わずとも、「顧客から高い支持を受ける新商品を生み出す力」も、まったく同じ原理で動いています。

資源、技術、知識の新しい組み合わせを生み出すには、新しい「刺激」が必要です。

冒頭の「キレイな異物」とは、30年前からボスが言い続けてきた概念であり、化学反応のトリガー(引き金)をつくるための、意図的な“異質性”を指しています。

この意味軸が、前回のコラムで解説した「組織に変革を起こす3つのポイント」と重なった瞬間、「これはシンクロしているな」と強く感じました。

なぜなら、あの夜の議論は、理論でもフレームワークでもなく、実際に変革を起こしてきた人たちの身体感覚そのものだったからです。

そして議論を通じて、前回コラムで提示した「組織に変革を起こす3つのポイント」が、極めて実践的で、本質を突いていることを確信しました。

1. 対立構造をつくらず、話題を「拡張」させること

2. 言いっぱなしにせず、実行と責任を自ら引き受けること

3. 生まれた成功体験を、個人の手柄にせず、仲間に還元すること

改めて、この3つを解説していきたいと思います。

経営者の方は「空気づくり」の視点で。

マネージャークラスの方は「自ら先導する」意識で、読み進めてみてください。

1.対立構造をつくらず、話題を「拡張」させること

これは、単なる会議テクニックの話ではありません。

誰かの意見に対して「それは違う」と切り返すのではなく、「なぜ、そう考えたのか?」「その発想は、どんな経験や現場から生まれたのか?」と問いを重ねていく姿勢を、組織の思考様式=DNAとして定着させるという話です。

社内の議論を、「勝った」「負けた」で分類してはいけません。

議論とは本来、相手を論破するためのものではなく、思考の幅を広げるための共同作業だからです。

「新しい価値を生み出す創造性」の最大の敵は、過去の常識です。

時間は刻一刻と未来へ進み、市場環境も、顧客の価値観も、技術の制約条件も、確実に変化していきます。

前提条件が変われば、「万物のあり方」も変えなければなりません。

商品も、サービスも、ビジネスモデルも、さらには人の考え方や働き方、生き方までもが、更新され続けることを求められます。

今、何が起きているのか。

今後、どう変わっていくのか。

思考の幅を広げる「創造的な議論」が、次の未来をつくり出す「場」となるのです。

しかし、議論だけでは、組織は1ミリも前に進みません。

2.言いっぱなしにせず、実行と責任を自ら引き受けること

以前、私が勤めていたITベンチャー企業が上場し、大企業病に蝕まれつつあった頃、創業者から「ちょっと手伝ってくれないか」と連絡をもらったことがあります。

10年ぶりに古巣を覗くと、すぐに違和感を覚えました。

新しく入れ替わっていたマネージャー達は、連日のように会議室に集まり、戦略や方針について熱心に議論している。

パワーポイントもキレイに書かれているし、ロジックも一見すると正しい。

しかし、誰ひとりとして、その仮説を検証しようとしていなかったのです。

顧客のもとへ行く人はいない。

仮説を市場で試す人もいない。

会議は、方針を「合意形成」する場です。

しかし、すべての方針が仮説通りに進むとは限りません。

だからこそ重要なのは、方針そのものではなく、仮説を検証するための「行動」です。

行動した結果、思い通りに物事が進まなければ、方針を決めた際の「前提条件」…すなわち「文脈」を、再度読み解く必要があります。

会議における「議論」とは、結論の正しさを争うことでも、誰かの判断を裁くことでもありません。

仮説の検証結果から、新たな問いを生み出すこと。

それこそが、議論のあるべき姿なのです。

「結果に対して責任を取る」というカルチャーが強すぎる組織では、人は動かなくなります。

一方で、「文脈を読み解く責任を負う」というカルチャーが根づいている組織では、失敗は学びの起点となり、個人の行動リスクは下がっていきます。

この文化が定着すれば、会議室に閉じこもる悪しき習慣から、必ず脱却できるはずです。

こうして行動と検証が回り始めると、組織には小さな成功体験が生まれます。

問題は、その成功を「誰のものにするか」です。

3.生まれた成功体験を、個人の手柄にせず、仲間に還元すること

仮説と検証を繰り返し、成長スパイラルが生まれ始めたとき、次に問われるのは「誰がやったか」ではありません。

「なぜ、うまくいったのか」です。

この問いが抜け落ちると、成功を再現する「組織行動」は根づきません。

成果が出た瞬間、「あの人が優秀だった」「たまたま条件が良かった」という一言で片づけられてしまうと、仮説―検証の循環は、そこで断ち切られてしまいます。

成功体験は、称賛で終わらせてはいけません。

分解し、言語化し、仲間に手渡す。

このプロセスを経て初めて、仮説―検証は、個人のスキルから、組織の能力へと昇華します。

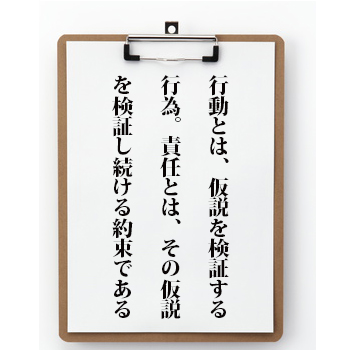

行動とは、仮説を検証する行為です。

責任とは、その仮説を検証し続ける約束です。

この考え方が、組織の当たり前になったとき、変革は特別なイベントではなく、日常の延長線上で起こるようになります。

それはつまり、激変する環境に適合し続ける「真の成長企業」としての前提条件が、組織の内側に整った状態だと言えるのです。

御社は、この3つのポイントを、意識的かつ組織的に抑えられているでしょうか。